Pratiquer ou publier : Strava a-t-il changé votre rapport au sport ? 🏔️

- Simon Tissier

- 26 sept. 2025

- 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 14 oct. 2025

En une décennie, Strava est passé du statut de simple carnet d’entraînement à celui de réseau social sportif planétaire. Les estimations récentes situent sa communauté à plus de 120 millions d’inscrits, certains médias évoquant même 150 millions d’utilisateurs dans 185 pays — signe d’un ancrage massif dans les habitudes d’entraînement des coureurs, cyclistes, triathlètes et trailers.

Mais au-delà du suivi GPS et des statistiques sportives, Strava introduit la comparaison publique, la reconnaissance sociale (kudos, commentaires, clubs) et la gamification (badges, segments, classements). Résultat : l’app peut devenir un formidable moteur de régularité et de lien ou glisser vers la pression, la dépendance et la « course à l’image ». Cet article propose un regard 360°, en croisant théories de la motivation (autodétermination), travaux sur la comparaison sociale et recherches expérimentales sur la gamification puis en traduisant ces enseignements dans notre pratique de coaching Ibex.

Bienvenue sur le blog d'Ibex outdoor, agence spécialisée dans l'entraînement en sports d'endurance

Un entraînement construit par un coach professionnel sélectionné avec soin, pour vous accompagner dans votre quotidien de sportif.

Strava, enfant du quantified self devenu réseau social du sport 📱

Le succès de Strava épouse la vague du quantified self : on mesure pour se comprendre (distance, allure, fréquence cardiaque, puissance, dénivelé), puis on observe sa tendance dans le temps. L’app a toutefois ajouté une couche déterminante : la socialisation des données (feed, clubs, segments), qui transforme la mesure individuelle en récit partagé — avec ses vertus (motivation, soutien) et ses angles morts (comparaison, image de soi). Les propres bilans « Year in Sport » de Strava soulignent d’ailleurs l’essor des pratiques collectives : en 2024, les activités de groupe ont progressé de 13 %, avec davantage de « downtime » partagé, sans nuire aux objectifs annuels atteints par une large majorité de pratiquants.

Ce qu’on retient : Strava n’est plus un carnet, c’est un espace social. C’est précisément ce qui booste l’engagement et ce qui expose aux effets de comparaison.

Les ressorts motivationnels : autodétermination & gamification 🤹🏼♀️

2.1 Autodétermination : compétence, autonomie, appartenance

La théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan) montre que la motivation durable naît de trois besoins psychologiques : compétence (se sentir progresser), autonomie (choisir, comprendre le « pourquoi »), appartenance (se sentir relié). Strava active clairement ces trois leviers : on visualise sa progression, on fixe ses défis, on reçoit des signaux sociaux positifs. Bien utilisés, ces leviers soutiennent la motivation intrinsèque et le bien-être.

2.2 Gammifiacation : utile oui, mais si elle est bien calibrée

La gamification (défis, badges, classements) peut augmenter l’activité et améliorer l’adhésion quand elle s’appuie sur des objectifs réalistes, un feedback clair, et/ou des incitations sociales (soutien, collaboration, compétition) : plusieurs essais randomisés le démontrent, y compris à long terme. Mais, mal calibrée, elle s’épuise et démotive (récompenses vides, compétition écrasante, « toujours plus »). Pour les plus curieux d'entre vous qui souhaiteraient en apprendre davantage sur l'impact de la gammification sur l'activité sportive, nous vous proposons de découvrir cette étude.

2.3 Ce que l'on fait chez Ibex :

Objectifs adaptés (compétence), choix éclairés (autonomie), communauté exigeante mais bienveillante (appartenance) : nos plans placent ces besoins au centre. Les défis Strava peuvent être intégrés, mais uniquement s’ils servent votre progression (charge interne/externe), pas l’ego ou l’algorithme.

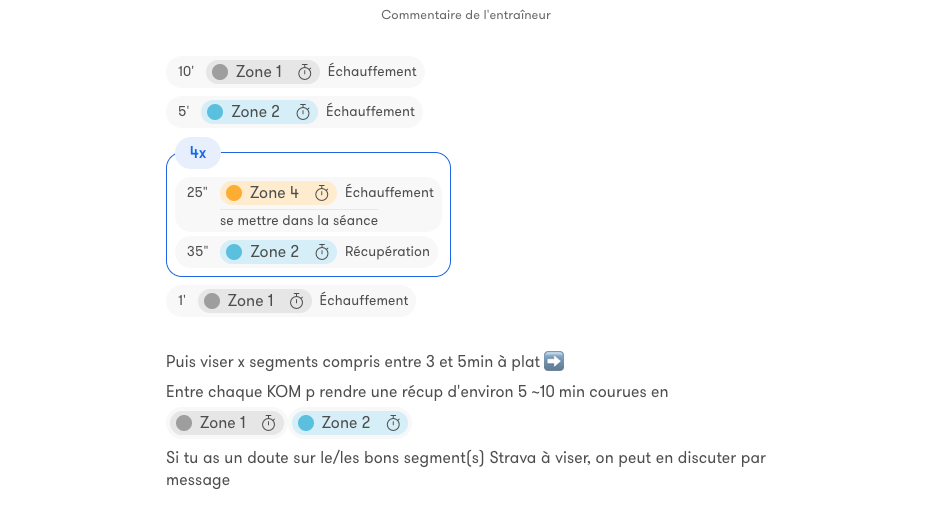

De plus, l'écosystème proposé par Strava peut également permettre de casser la monotonie dans l'entraînement, transformant une séance de seuil en "Chasse aux KOMs" comme le démontre l'exemple ci-dessous.

Le facteur "réseau" : contagion sociale et double tranchant 🎭

Une étude célèbre (Nature Communications, 2017) montre que l’activité est socialement contagieuse : voir ses amis courir plus incite à bouger davantage, avec des nuances selon le genre et le niveau relatif. Au quotidien, ce « petit coup de pouce » explique en partie pourquoi les liens sociaux dans l’app sont associés à plus d’activité réelle — et une meilleure rétention d’usage.

D’autres travaux, à grande échelle, confirment que rejoindre un réseau ou créer de nouveaux liens dans une app de santé augmente la pratique (ex. +7 % d’activité, soit ~400 pas/jour, dans un échantillon de plusieurs millions : effet modeste mais réel). Autrement dit : la communauté pousse à l’action.

Chez Ibex, nous encourageons l'encrage social positif : clubs locaux, communautaires ou pratique entre amis. Les plans d'entraînements que nous dispensons ne sont pas verticaux, et doivent également inclure la vie sociale de l'athlète. Nous avons également un rôle de prévention quant aux dérives possibles que le numérique peut engendrer.

La comparaison sociale : quand l'étincelle devient brûlure 🔥

Strava est aussi un environnement de comparaison (segments, chronos, volumes). Or, la psychologie sociale rappelle que la comparaison « vers le haut » (avec plus fort que soi) peut motiver ou miner l’estime, selon la proximité perçue et le sens donné à l’écart. Une étude récente, ciblée sur Strava, montre que les tendances à la comparaison d’aptitudes sont associées à un moindre bien-être (hedonique et eudaimonique) et à une diminution du plaisir sportif chez les jeunes adultes : tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes signaux sociaux.

Une enquête qualitative au titre évocateur — « If It’s Not on Strava, It Didn’t Happen » — décrit des tensions psychosociales chez des coureurs universitaires : peur de « mal paraître », obligation de poster pour « légitimer » l’effort, anxiété à l’idée d’être jugé… autant de facteurs qui parasitent la motivation intrinsèque.

Passion harmonieuse vs obsessive : le bon cadrage mental 🧠

5.1 Deux salles, deux ambiances

Le modèle dual de la passion (Vallerand) distingue :

la passion harmonieuse : l’activité a une place importante mais reste intégrée à la vie (souplesse, bien-être, maîtrise),

la passion obsessive : l’activité contrôle la personne (rigidité, dépendance, vulnérabilité au burnout).

Les méta-analyses et travaux longitudinaux montrent que la première s’associe mieux au bien-être et aux maîtries à long terme, quand la seconde favorise les buts de performance à court terme au prix d’un équilibre précaire. Strava, par sa logique de feedback public, peut nourrir l’une ou l’autre selon le cadre mental et l’usage social.

Des recherches plus récentes, à l’ère des fitness tech, suggèrent que des profils à passion obsessive focalisent davantage sur les défaites comparatives (se faire dépasser), ce qui sape l’estime de performance et favorise les spirales négatives.

Point de vue d'entraîneur - Simon Tissier :

"On doit rester vigilant. À l'échelle d'une séance ce n'est rien de problématique, au contraire ça prouve l'autonomie de l'athlète par rapport au cadre de l'entraînement. En revanche à répition, je pense qu'un questionnement doit être ouvert. Si la quasi totalité des séances sont exercées à haute intensité, outre le risque de blessure, l'impact mental est totalement différent."

5.1 Performance publique vs performance privée

L’une des grandes transformations induites par Strava est la bascule entre performance vécue et performance exposée. Avant l’ère numérique, une sortie longue ou un entraînement exigeant demeuraient une expérience intime, parfois partagée avec un partenaire de course ou un petit groupe. Aujourd’hui, chaque effort peut devenir une performance publique, visible dans un fil d’actualité, likée, commentée, comparée.

Cette exposition n’est pas neutre. Elle peut être stimulante : recevoir des retours positifs, partager un accomplissement, inspirer d’autres coureurs. Mais elle peut aussi créer une forme de pression implicite : choisir son itinéraire en fonction de sa visibilité, courir plus vite pour « faire bonne impression », ou au contraire cacher une séance jugée « trop faible ». On observe ainsi une hiérarchie symbolique entre les sorties “qui valent d’être publiées” et celles qui restent privées, réduisant parfois la valeur perçue des séances fondamentales mais moins spectaculaires.

Dans un suivi de coaching, la performance privée est souvent la plus importante. C’est celle qui construit la progression dans la durée : une sortie lente en endurance fondamentale, un footing de récupération, une séance adaptée à la fatigue. Ces entraînements n’ont pas besoin d’être mis en avant socialement pour avoir un impact décisif. Le rôle du coach est justement de redonner leur juste valeur à ces efforts invisibles, et de rappeler que les fondations de la performance se bâtissent bien souvent loin des projecteurs.

Les bénéfices concrets (quand l'outil sert votre progression) 📈

6.1 Adhésion, régularité, plaisir de progresser

Les essais sur la gamification montrent des gains d’activité lorsqu’on combine objectifs réalistes et incitations sociales. Au quotidien, beaucoup rapportent une adhésion plus forte : rendez-vous de club, micro-défis, suivi lisible de la progression. Traduction coaching : une régularité mieux ancrée et une perception de compétence plus nette.

6.2 Sociabilisation et inspiration

Le feed offre encouragement et idées : parcours, séances, sorties de groupe. Strava observe d’ailleurs que l’augmentation des activités collectives ne nuit pas aux objectifs atteints en fin d’année ; au contraire, l’équilibre « performance + sociabilité » peut coexister.

6.3 Outil d'analyse et de suivi de l'évolution

Segments, polarisation des intensités, ratio charge/fatigue, dérive cardiaque : l’app (et ses intégrations) fournit une matière objective et compréhensible pour l'athlète.

Chez Ibex, nous utilisons Nolio dans 100% des analyses des données de nos sportifs. Pour autant, les courbes et valeurs physiologiques d'un effort ne sont pas aussi parlante pour un ahlète que ce que propose Strava, bien que l'intégration des records soit plus parlant.

Angles morts et risques ⚠️

7.1 Comparaison toxique et anxiété de performance

Le besoin de validation (likes/kudos) peut déplacer la finalité : on court pour « montrer », non pour progresser. Les travaux sur Strava montrent la baisse de bien-être lorsque la comparaison d’aptitudes domine ; les témoignages d’étudiants-athlètes évoquent un « FOMO sportif » : si ce n’est pas posté, ça « n’existe pas ».

7.2 Burnout et surcharge cachée

Chasse aux segments, accumulation de volume « instagrammable », absence de semaines deload par peur de la « mauvaise image » : la passion obsessive couve, jusqu’à l’épuisement. Les trajectoires « toujours plus » sont d’autant plus insidieuses que l’app récompense l’exposition.

7.3 Données & sécurité : attention aux traces

L’épisode de la Heatmap Strava (2018) a révélé des bases militaires et des routines sensibles : un cas extrême, mais qui rappelle que nos trajets racontent notre quotidien. Depuis, Strava a renforcé ses contrôles de confidentialité (zones de confidentialité, masquage de cartes, options de visibilité) et même resserré l’accès API (2024) pour limiter les usages tiers non désirés (dont l’entraînement de modèles IA). Reste que l’outil exige de bien paramétrer son compte.

Check-list confidentialité Strava

Masquez systématiquement les départs/arrivées près du domicile/travail (rayon + masquage de carte).

Réglez par défaut la visibilité sur « Followers » (puis ouvrez ponctuellement si besoin).

Passez en privé vos sorties « sensibles » (reconnaissances, séances techniques).

Revue trimestrielle des paramètres (l’app évolue).

7.4 La rationalisation des efforts produits

Avec la popularisation de Strava et l’hypervisibilité des exploits sportifs, courir un marathon ou s’aligner sur l’UTMB n’apparaît plus comme une entreprise hors norme. Là où ces épreuves incarnaient autrefois des défis d’exception, elles deviennent aujourd’hui « rationalisées » : chacun voit quotidiennement, dans son fil d’activité, des dizaines d’amis ou de contacts qui publient leurs 42 km ou leurs 170 km. Cet effet de normalisation a deux visages. D’un côté, il démocratise l’accès aux grands défis, en donnant le sentiment que « si les autres le font, moi aussi je peux ». De l’autre, il brouille la perception du réel engagement physique et psychologique que ces courses requièrent. Le risque est alors de sous-estimer la préparation nécessaire, ou de négliger l’importance des cycles de progression, en sautant des étapes vers l’ultra-endurance.

7.5 L’impact des microcosmes sociaux

Strava fonctionne comme une succession de microcosmes : votre club local, votre cercle de collègues, vos amis de trail. Chacun crée sa propre norme implicite : kilomètres hebdomadaires, types de sorties, défis à relever. Or, ces micro-normes façonnent puissamment la motivation et la perception de ses propres performances. Un coureur qui fait 50 km par semaine pourra se sentir « petit joueur » dans un groupe où la moyenne est de 100 km, alors qu’il est déjà dans une pratique soutenue et cohérente pour son profil. À l’inverse, l’appartenance à un microcosme bienveillant peut générer un puissant soutien social et renforcer l’adhésion. Pour nous, coachs Ibex, l’enjeu est de rappeler que la référence ultime reste votre progression personnelle et vos objectifs — non la moyenne, ni le record du voisin.

7.6 Prédictions de chrono et courbes de forme : entre outil et illusion

Strava propose des fonctionnalités séduisantes comme les prédictions de chrono (10 km, semi, marathon) et la courbe de condition physique (Fitness & Freshness). Elles traduisent vos données d’entraînement en projections : « vous pourriez courir votre marathon en 3 h 28 », ou encore « votre condition a baissé de 50 % sur six mois ». Ces chiffres donnent une impression de maîtrise, mais ils comportent de sérieuses limites.

Prenons l’exemple d’un athlète qui vaut 1 h 12 au semi-marathon et 2 h 40 au marathon : Strava lui attribue une estimation à 1 h 30 et 3 h 28. Autrement dit, l’algorithme sous-évalue largement son potentiel, car il se fonde sur des moyennes récentes plutôt que sur l’historique complet et les spécificités de la préparation. À l’inverse, un coureur débutant pourrait recevoir une projection trop ambitieuse, source de déception ou de blessure s’il tente de la réaliser trop tôt.

Même logique pour la courbe de forme. Dans un cas concret, une athlète ayant mieux polarisé son entraînement et pris une coupure volontaire voit son score chuter de façon dramatique (-50 % sur 6 mois).

Strava interprète cette baisse comme une perte de performance, alors qu’il s’agit en réalité d’une stratégie de récupération parfaitement saine et nécessaire. Résultat : une donnée qui inquiète inutilement si elle est lue sans recul.

Ces outils doivent rester de simples repères, pas des vérités absolues. Une prédiction de chrono peut orienter, mais seul un plan structuré et individualisé permet d’approcher son vrai potentiel.

De même, une baisse de la courbe de forme peut être le signe d’un désentraînement ou d’une récupération volontaire, indispensable pour progresser. Le rôle du coach est justement de traduire ces chiffres dans le langage de la progression durable, et d’éviter que l’athlète ne confonde projection algorithmique et réalité physiologique.

7.7 Reconnaître sa dépendance à Strava ?

Comme tout outil numérique, Strava peut devenir envahissant lorsqu’il prend trop de place dans la pratique sportive et dans le quotidien. La dépendance ne se mesure pas uniquement au temps passé sur l’application, mais aussi à l’influence qu’elle exerce sur les choix d’entraînement et le ressenti.

Quelques signaux d’alerte :

La séance n’existe pas sans publication : courir sans GPS ou oublier d’appuyer sur “enregistrer” génère frustration ou colère.

La recherche de validation sociale domine : le nombre de “kudos” compte davantage que les sensations vécues ou la progression réelle.

Les choix d’entraînement sont dictés par l’application : modification des parcours pour chasser des segments, allongement d’une sortie pour “faire un chiffre rond”.

La comparaison devient obsessionnelle : scruter chaque détail des activités des autres au point d’altérer l’estime de soi.

La place du coach dans tout ça 🧑🏼🍳

Dans un univers où chaque sortie est visible, likée et commentée, le rôle du coach devient essentiel pour redonner du sens. Strava fournit des données brutes, des segments et des comparaisons, mais il ne dit rien de la cohérence d’un plan d’entraînement, de la gestion de la fatigue ou de la progression à long terme. Le coach, lui, replace chaque effort dans un contexte global : l’objectif de l’athlète, son état de forme du moment, ses contraintes personnelles et professionnelles.

L’exposition constante et la comparaison sociale peuvent influencer la perception que certains athlètes ont de leurs performances. Même si ce n’est pas systématique, il est utile de rappeler que la valeur d’une séance ne se mesure pas uniquement au regard des données ou du feedback social, mais bien à l’aune du projet individuel et des sensations. C’est précisément là que l’accompagnement prend toute son importance : aider à distinguer ce qui relève du progrès réel de ce qui appartient à la mise en scène sociale.

Le coach agit donc comme un filtre structurant, qui remet l’entraînement dans une logique durable et adaptée. Il aide l’athlète à tirer parti des outils numériques quand ils soutiennent la motivation, mais aussi à prendre du recul lorsqu’ils risquent de brouiller les repères. Chez Ibex, nous concevons ce rôle comme un équilibre : laisser la place à l’enthousiasme généré par Strava tout en rappelant que la progression ne se joue pas en kudos, mais dans la constance et la qualité du travail effectué.

Envie de vivre votre propre expérience ?

Que vous visiez un podium, un défi personnel ou simplement plus de plaisir dans vos sorties, Ibex outdoor vous accompagne avec un suivi humain et sur mesure.

Commentaires